鞋企转移 遭遇“执行难”

专家建议政府出台详细周全配套制度和措施突破当前瓶颈

中山火炬(阳西)园是我省转移工业园的“模范”之一,但一样遇到了困难。

领先制度设计遇到利益博弈政府推进需出“实招”“狠招”

用“贫富不均”来形容广东目前的产业分布,可能比较贴切。珠三角地区面积仅占全省的1/4,但98%的加工贸易出口集中在这里。对东西两翼和山区来说,他们非常渴望能承接从珠三角转移出来的产业。正是看到了这种趋势和倾向,早在2005年,广东的省委、省政府已经敏锐地抓住这一产业转移的苗头,并且从制度上进行相应的扶持,出台了《关于我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移的意见(试行)》,俗称“22号文”。

经过5年的推进,产业转移工业园的建设已经初见成效,但是,相对于这一关乎广东区域协调发展和经济转型的战略举措而言,现在的进展不能让人满意,甚至是有些拖拉,不仅与当初的战略设想相差甚远,甚至很多工业园都没有达到最低的经济运行标准,有的园区甚至连一个招商项目都没有,陷入进退两难的境地。

记者了解到,目前广东的产业转移园现在墙内开花墙外香,这套制度最终被江苏拷贝过去以后演绎得更加有声有色。广东省内一些官员甚至更愿意拿江苏模式来证明当年的“22号文”在制度设计上是超前的。

探究其原因,却是各说各理。采访中,有关方面谈到现状时多少有点“讳莫如深”。但是仔细梳理还是会发现,产业转移背后的利益博弈,也许是造成症结的主要原因之一。

记者了解到,个别产业转出地区在产业转移园建设过程中积极性不高。在园区开发建设过程中,产业转出地区坚持不投入任何资金,也不承担任何经济责任和其他相关责任,坚持双方合作只是名义上的合作,并不存在任何义务,将共建产业转移园区当成简单的“扶贫”行为。同样,在一些转入地区也一样有思想“误区”。一是有等靠要心理,认为这是省里的重要决策,上面自会推进,地方独自推进风险太大,不主动联系转出地区;另一方面,不少地方政府不敢闯不敢拼,缺乏危机感,缺少超前意识,面临瓶颈缺乏突破的勇气。谨小慎微最终束缚了工业园的发展。

政府的作用问题同样发人深省:政府在资源上的分配应该如何更有效。目前广东在省内欠发达地区分布有24个产业转移工业园。一种声音认为,政府不应该把有限的政策和资源“撒胡椒面式”分配到每个园区,而是应该集中资源做好几个园区承接好转移的产业,重点支持几个产业转移园实现突破。还一种声音是,目前广东乃至全国的产业转移之路并未出现一种成功的模式,因此探路不仅不能收缩战线,还要加快创新和尝试的步伐,多一些发展模式来比较。

记者几处采访中都听到这样一种抱怨:“22号文”在实施中,相关部门并未能够出台相应的配套措施,一个好的制度成为一纸空文,也让很多代转企业陷入观望状态。现在一些劳动密集型产业在珠三角确实遇到了困难,那政府能不能出台一些政策,必要时需要利用一点行政手段,甚至是给予财政上支持,真正出点“实招”、“狠招”,让那些企业觉得这是实实在在的帮助和支持,真正觉得心里有底,乐意到广东的山区和东西两翼发展。反过来,如果不安排好转移政策,大企业最终可能会选择跳过广东的欠发达地区,直接转移到中西部甚至是国外去。

这样的博弈,还存在于各个其他几个方面。找准切入点,选准突破口,创新机制和工作方法,真正使企业、转出地区、转入地区实现了利益多赢,产业转移工业园才能突破瓶颈,步入坦途。

“小问题”却缠住了产业大转移的步伐

广东出台产业转移工业园已经了三年了,实际效果如何?近日,记者专门走访了广东第一个挂牌的产业转移工业园———东莞石龙(始兴)产业转移工业园和最符合产业转移“广东模式”的中山火炬(阳西)产业转移工业园,同时实地采访了珠三角几个主要的产业转移转出地,试图厘清这场产业大转移背后的利益链条及目前所遇到的一些梗阻,为我们今后的产业转移工作寻找一点启示。

一边是制度设计创新领先全国,一边是实际推进面临“四难”

“我们的工作进展目前在省内应该是领先的,但现在也有一种走到十字路口的感觉,接下来怎么走,我们确实要好好思考一下了。”中山火炬(阳西)产业转移工业园管委会负责人李晶对记者坦言。

李晶的名片一面印着:中山火炬城建开发有限公司总监,另一面则印着:广东省中山火炬(阳西)产业转移工业园管委会、阳江市中阳联合发展有限公司总监。这张名片恰恰演绎了一种当前红遍全国的产业转移园区模式。作为全资国有企业的负责人,受中山火炬高新区的指派,李晶负责把中山火炬的产业对口转移把阳西,同时把一整套的管理体制、人才等模式“移植”到阳西。省政府一位领导曾经把他们的合作模式概括为:政府出牌子,企业派班子、出路子、出票子。这一模式,也被认为是最接近“22号文”制度的标本。

“阳西模式”也得到了广东有关部门的肯定。但李晶问,“你们想听真话还是好话?”他说,中山火炬(阳西)转移园尽管现在已经取得一定成果,但实际上现在也走到了一个尴尬的局面,他用四个“难”来概括目前产业转移园内的境况:首先是招商难,招到商后动工难,动完工以后转移难,转移了以后投产又难。尽管从统计数字上看,省内几个主要的产业转移园区招商工作比较理想,“但是应该说距离我们对产业转移这项工作的预期还存在距离。这路怎么走,还应继续探。”

一边是虚位以待园区嗷嗷待哺,一边是待转企业找不到合适“新窝”

“这三年来,我们在转移工业园招商引资方面花了很多的精力,先后举办了十几场招商引资的大会,先后有上百批客商到阳西区参观考察。”成果如何呢?目前落实的只有20家企业和项目,“照我看,真正严格来看,属于产业转型的企业只有一两家。”

李晶的“严格”是指真正已经实施了转移,产业从对应的珠三角地区迁入转移园的项目。而全省转移园统计进度中只是买了地或建了厂房却未迁入生产的,一律不算真正的转移。

当然,也有人不认同李晶的观点,他们认为产业转移是个很漫长的过程,一个地区的产业转出和转入同步进行的,广东真正实施产业转移工作不过3年,以目前项目进度来判断转移成功不是很客观。

但是,不久前一场失败的招商引资会更让李晶对于产业转移工作的艰巨性看得更为清楚。

去年8月份,中山火炬开发区和省台办联办了一场规模盛大的投资会。“但是目前一家都没来成。”李晶很无奈。“我们也很奇怪,既然有数据说有企业外迁,政府支持转移的呼声又那么大,为什么就没有企业转到我们这儿来呢?”

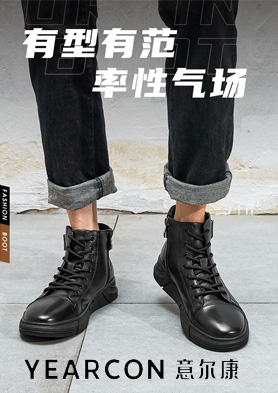

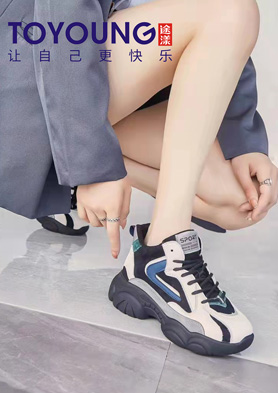

广东鞋业厂商会负责人告诉记者,目前广东制鞋业大都集中在珠三角地区,近年来虽然政府层面推动了一部分鞋企向山区两翼转移,但事实上进展并不快,只有惠东女鞋基地稍显气候。

一边是企业想转未转,一边是配套政策仍未跟上

有人认为在产业转移工作上完全依靠市场是行不通的。记者了解到,“22号文”对产业转移园区的建设、管理以及利益分配等都提出了指导意见,但并不作具体的硬性规定,把合作的空间留给双方,坚持市场化运作。

一位深入研究过“22号文”的学者认为,“22号文”在设计是比较科学的,甚至也考虑到了产业输入地和承接地之间在GDP、利润等方面的分成,解放输出地与输入地之间的利益分配问题。但它把主要的问题交给了市场,过于强调市场调控。他认为,在市场失灵的情况下,政府应该强势推动,打破基层政府在观念上的局限,打破企业在市场竞争中的惰性。

江苏在拷贝“22号文”制度时,则跳过了利益分配,由省政府通过行政强势“指婚”,把江苏最富的市和最穷的市结成对,把第二富的市和倒数第二穷的市结成对,以此类推。园区产生的利税全部投入园区再建设。“我基层工作的感觉是,现在解决问题的关键是,政府应该多出台配套政策,要着眼于如何调动企业自主转移上。”李晶直言。

“广东模式”市场化方向没错但要多点“手段”

社会科学院马克思主义研究院研究员辛向阳在最近几年里多次在广东实地调研珠三角经济转型。他认为,广东可以通过制定产业发展规划,建立经济规章制度,或者考虑设立产业转移补偿金等方式来推动产业转移,“现在广东的经济已经高度市场化,考虑问题应该从经济规律的角度出发,不要走回头路。”

转型不能定什么模式,还是应多种方式并存

记者(以下简称“记”):目前国内的产业集群化趋势比较明显,您怎么看待这一现象对产业转型的作用?

辛向阳(以下简称“辛”):企业的集群式发展,有助于企业之间的协作关系,形成产业链,并降低成本,这对的经济转型很有帮助。但的集群式产业,现在呈点状分布,还没有连成片。而且,分散式的企业发展模式,还是有其自身的优势,灵活轻巧,可以因地制宜,一些对资源需求量不大的企业还是会选择这种发展模式。所以具体以哪个模式好,我认为还是要多种方式并存。

“广东模式”市场化程度高是好事,不要走回头路

记:目前珠三角地区提出推进产业转移,但是有些企业仍在观望中。有人提出倚重于市场调节的“广东模式”在产业转移中市场失灵了,呼吁政府应该强势介入。“江苏模式”就是通过行政手段,让一个发达地区市和欠发达地区市结对,效果很好。您怎么看?

辛:广东的市场化程度高是好事,企业不愿意走也是因为你的市场环境好,实际上企业对市场环境的要求是很刁的。现在广东市场程度已经发展到这么高,就不适合回过头再去用行政手段干预。

这也需要政府有较高的市场调节能力,我认为广东可以从以下这几点来做:第一,制定产业发展规划,以产业发展规划来引导产业的转移,用这种经济手段来达到行政手段的效果;第二,建立经济规章制度,就好像制度密集型企业,他们是以高效的经济制度发展起来的,包括研发,产权市场,金融,文化创意产业这类产业,他们的发展都是以经济制度为依托的,像这类产业一旦发展起来,市场就会自动淘汰那些落后的企业,通过发展新型,具有潜力的企业,来吸引产业自动转移;第三,可以考虑设立产业转移补偿金,杠杆调节,其实就好像拆迁问题一样,应该给予适当的补偿金。现在广东的经济已经高度市场化,考虑问题应该从经济规律的角度出发,不要走回头路。

劳动密集型产业未来几十年仍然是基础产业,应全方位发展

记:最近林毅夫称仍应该发展劳动密集型产业,但是成本上升、人民币升值以及新劳动法的实施等,让很多依赖劳动密集型产业发展起来的地区开始感到了压力。我们应该怎么看待劳动密集型产业。

辛:应该说,劳动密集型产业在还是有很大发展空间的。首先考虑到具体的国情,发展劳动密集型企业还是很有必要的,毕竟是一个人口大国,其次,在十七大会议上,提出了要实施扩大就业的战略,发展劳动密集型企业就是有效解决就业问题的途径。的劳动密集型产业,还是很多样化的,有比较低端的劳动密集型,也有很多高端的劳动密集型,要全面地看。

在未来几十年,劳动密集型产业仍然是基础产业,而且应该是低端、中端、高端全方位地发展。

缺少资金难铺开基础建设

首家转移工业园入园项目为零

东莞石龙(始兴)产业转移工业园是广东第一个产业转移工业园。奇怪的是,记者从省经贸委拿到的一份截止到今年1月份的“省产业工业园建设进展表”上,当初风风火火大张旗鼓搞起来的东莞石龙(始兴)产业转移工业园已建设入园项目却为零。

李晶认为,要推进产业转移园区的建设,还应该做好“戴帽”工作。

他拿财政资金到位举例。目前,广东在扶持产业转移园区上,是把财政资金拨付给地级市。“经过一级一级分拨,资金投入已经大打折扣了,可是园区外围当地政府所要投入的基础设施经费却相当庞大。譬如阳西县里从高速公路出口路经转移园的织塘路总投资额就到1.5个亿,而阳西县一年财政收入也不过9600万,所以织塘路修了两年都没修完。”

乐昌产业转移园也碰到了同样的难题。据测算园区首期开发建设1600多亩需要投入基础设施资金约4800万元。而目前,韶关市把省、韶关市支持投入园区基础设施建设资金和自身配套资金加起来,只筹集约2100万元(不含平整土地费用)。由于资金投入不足,基础设施建设速度进展缓慢,只能逐步推进。

织塘路和乐昌园区的尴尬不是个别现象。所以李晶提出,财政资金要“戴帽”,直接拨到园区专款专用,实行专项跟踪审计。

担心转移工业园不够好

大企业选择“挤”在珠三角

李晶和他的同事们跟踪了中山的一家鞋企两年多。这家台资企业是出口美国最大的工作鞋企业,在中山就有两万多员工,属于李晶他们转移园的重点工作对象。

据知情人士介绍,这家鞋企确实有转移的动机,也一直到处找地方转移,去越南看过,去广西、四川、湖南、江西考察过,阳西转移园都去4、5次。最近的说法是,通佳决定哪里都不转了,多种权衡后,感觉还不如开源节流留在珠三角。

这种现象其实很普遍。一些有实力的大企业,即便面临着重重困难,但现在仍在观望。一方面是观望行业环境,另一方面是观望政策。它代表的其实是一个珠三角该转未转企业的集体心态:不敢转。业内分析,这种“不敢转”心态主要还是找不到合适的“新窝”,或者说,我们目前为他们提供的产业转移园这个“窝”,还不尽如他们的意。

广东省经贸委调查发现,现有一些产业转移工业园规模不大,根本无法满足珠三角一些大型企业和产业链条整体搬迁的需要。

“我们希望省里出台实实在在的配套文件。”在离开李晶的办公室不久后,记者突然接到李晶的短信。他专程告诉记者,他看到了近日南方日报发表有关广东省委、省政府将出台产业、劳动力双转移新政,以推进产业升级和区域协调发展,他对此感到非常振奋。